In den guten alten Zeiten pflegte das gute alte Ehepaar sein schnuckeliges Stadtrandidyll. Der Schrebergarten machte im 20. Jahrhundert Karriere, ein deutscher Traum mit Gartenzwerg und Gießkanne, benannt nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber. Nach seinem Tod 1864 wurde zu dessen Ehre zunächst eine Turn- und Spielwiese in Leipzig als Schreberplatz benannt. An deren Rand wurden schließlich kleine Gärten für Familien angelegt, später bekannt als Schrebergärten: Das Paradies ist nebenan.

Urban…was?

Heute spricht alle Welt von Urban Gardenig. Der moderne Gartenmacher soll die Städte revolutionieren. Ist das der Schrebergarten 2.0? Die Definition im Duden schafft Abhilfe. Der Schrebergarten sei „Teil einer Gartenkolonie am Stadtrand“, wohingegen sich das Urban Gardening-Konzept auf die Innenstädte beziehe. Dort werden kleine Flächen ertragbringend von einer Gemeinschaft bewirtschaftet. Teilen ist das neue Haben.

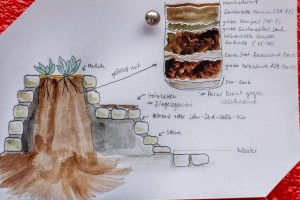

Viel deutet darauf hin, dass ein Trend zum städtischen Zusammenwohnen auf engstem Raum gehe. Inmitten der Straßen, Häuser und Menschen kommt die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen wieder auf. Die Idee des Gartens als privater Rückzugsort ist veraltet, Urban Gardening bedeutet Miteinander. Brachflächen und Dächer werden von Anwohnern zusammen bepflanzt, gepflegt und der Ertrag gemeinschaftlich geerntet. Die Anlagen sind fest installiert oder mobil. Der Prinzessinnengarten in Berlin zum Beispiel: Hier wird die Fläche jährlich von der Stadt angemietet. Um jederzeit umziehen zu können, befinden sich die Pflanzen in Kisten, Säcken und Tetra Paks. Zusammen mit den Pflanzen wachsen die Ideale der Aktivsten: Ein bewusst ökologisch kontrolliertes und nachhaltiges Bebauen setzt ein, Zeichen gegen die konventionelle Massenproduktion von Lebensmitteln.

Korkfußbettsandalen und Baumwollbeutel

Das ist gleichzeitig ein politisches Statement der jungen urbanen Avantgarde, so nennt sie die Soziologin Dr. Christa Müller in einem Interview zu ihrem Buch Urban Gardening:

„Man experimentiert mit Zukunftsthemen: neue Wohlstandsmodelle, Stadtökologie, Teilhabe, interkulturelle Begegnung und sinnvolle Beschäftigung in der Postwachstumsgesellschaft. In jedem Fall geht es um nahräumliche Lebensqualität. Durch diese neuen Praxen wird sich unser Verständnis von Stadt grundlegend wandeln.“

Werden wir die Spießer von morgen, mit Korkfußbettsandalen und Baumwollbeutel? „Von wegen spießig“ titelt DIE ZEIT und sieht die trendigen Kisten und Kleinbeete als „die neuen Zufluchtsorte für junge Städter“. Die Menschen wollen sich entfalten und setzen dabei auf Parks und Co. Mit zwölf Prozent Grünflächenanteil ist Hannover Deutschlands Spitzenreiter. Kopenhagen darf sich 2014 die grüne Hauptstadt Europas nennen. Mit solchen Titeln schmücken Städte sich heutzutage gerne, denn Grünsein von Städten ist ein Zeichen von Lebensqualität.

2 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort

Sehr liebevoll ausgearbeiteter Blog! Tolle Bilder, tolle Texte! Sowas liest man doch gerne.

Mach weiter so!

Dies ist ein schönes und informativ, enthält alle Informationen und hat auch einen großen Einfluss auf die neue Technologie. Vielen Dank für die es teilen