Laut einer repräsentativen Befragung der Bitcom research GmbH sind knapp 70 Prozent der Internetnutzer*innen in Deutschland in sozialen Netzwerken aktiv. Prof. Dr. Neuberger, Mitautor einer Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und der Ludwig-Maximilians-Universität München, analysiert die daraus für den Journalismus entstehenden Chancen und stellt Hindernisse, aber auch Bereicherungen fest.

Falsche Erwartungen

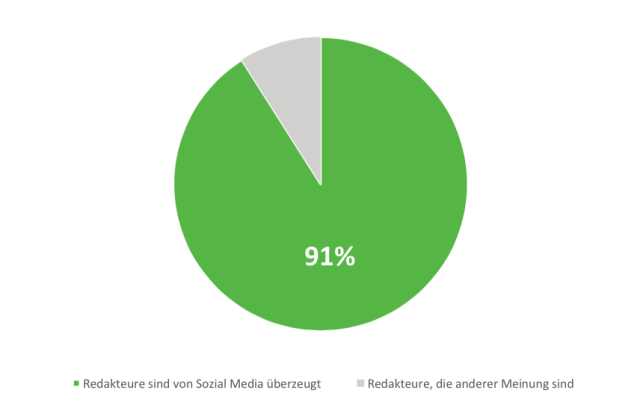

Einer der Autor*innen der Studie ist der Münchner Professor für Kommunikationswissenschaft Dr. Christoph Neuberger. Er sagt, das Internet habe die Erwartung geweckt, dass Vielfalt im Journalismus enorm zunehme. „Denn die Kritik an den alten Medien, also Presse und Rundfunk, ist, dass nur wenige Akteure Zugang zur Öffentlichkeit haben“, so der Kommunikationswissenschaftler. Tatsächlich seien 91 Prozent der befragten Redakteur*innen von der zunehmenden Bedeutung von Social Media überzeugt: Für Themenideen, Recherchearbeiten oder Aktualität betreffend, stellen Social Media eine unüberbietbare Plattform dar, auf der vielfältige Meinungen gehört und intensive Diskussionen geführt werden könnten.

Dies gilt allerdings nicht für jedes soziale Medium: Facebook beispielsweise diene eher als Bekenntnisorgan, ohne aber, dass längere Diskussionen auf dieser Plattform stattfinden würden. Gerade das sei das Problem des Journalismus in Bezug auf Social Media: „Die große Schwäche ist, dass Social Media in Prozessen der öffentlichen Meinungsbildung nur sehr beschränkte Möglichkeiten bieten.“ Am ehesten finde man eine gute Grundlage für längere Diskussionen noch auf Blogs. Daran beteiligen sich jedoch nur wenige Menschen: „Wir erleben eine starke Fragmentierung, wie auch Polarisierung, da man in Blogs Gleichgesinnte findet und damit wechselseitige Bestätigung für Ansichten erhält, aber verschiedene Meinungen nicht aufeinander treffen. Konstruktive Diskussionen finden so nicht statt. Dafür braucht es andere Formate.“

Zwitschern ist kein Diskutieren

Für eine Echtzeit-Interaktion mit dem Publikum und die Kontaktaufnahme zu Expert*innen oder Prominenz bietet sich dagegen Twitter an. Expert*innennetzwerke werden gepflegt und gerade zwischen Politikjournalist*innen und Politiker*innen ist Twitter ein häufig genutzter Kommunikationsraum, der allerdings kaum für längere Diskussionen passe: „Kein Mensch kann in 140 Zeichen argumentieren. Twitter ist allenfalls geeignet, um seine Erregung, seine spontanen Reaktionen in die Welt hinaus zu posaunen.“

Des Weiteren ermöglicht Social Media dem Journalismus eine direktere Leser*innenkommunikation, wodurch es mehr Resonanzmöglichkeiten gibt. Die Leser*innen werden jedoch nur von 16 Prozent der befragten Redaktionsleiter*innen als gleichberechtigte Mitschreibende angesehen. Neuberger begründet dies damit, dass Journalist*innen bereits seit dem 19. Jahrhundert über ihr Rollenverständnis so sozialisiert worden seien, dass sie das Publikum nicht groß mitreden ließen. Auch Mathias Müller von Blumencron, Chefredakteur von faz.net, gab im Gespräch mit dem Fachjournalist zu: „Wir Journalisten müssen ein ganzes Stück weg von unserem autoritären Bewusstsein und mehr Moderatoren werden als nur Meinungsdiktatoren.“

Learning by doing

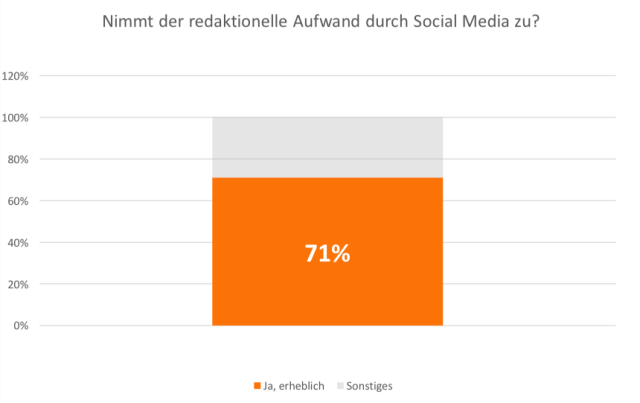

Nach Neuberger erfülle das Expandieren des Journalismus in Social Media aber nicht die Hoffnung, dass eine technische Erweiterung auch eine inhaltliche Steigerung bedeute. Ferner führe eine Vielzahl von im Internet partizipierenden Leser*innen nicht zwangsläufig zu einer größeren Vielfalt von Meinungen. Außerdem macht das Internet die Verbreitung extremistischer Inhalte leichter: „Politische Gruppen, wie rechtsextreme Vereinigungen, die vorher schwerer Zugang zur Öffentlichkeit erhielten, nutzen nun das Internet als Sprachrohr. Damit erweitert sich die Meinungsvielfalt nicht nur in erfreulicher Weise.“ Überdies nehme aber auch der redaktionelle Aufwand durch Social Media erheblich zu, bestätigen 71 Prozent der Befragten. Zu Zeit- und Personalmangel käme hinzu, dass viele der Social-Media-Beauftragten ihre Kompetenz durch learning by doing erhielten, berichtet faz.net.

Zudem wolle niemand für journalistische Arbeit in Social Media zahlen. „Kaufe ich eine Zeitung, dann habe ich ein Produkt in der Hand und zahle gerne dafür. Das ist beim Online-Journalismus und erst recht bei sozialen Medien nicht so“, so Neubauer. Konstruktiv genutzt böten sich dennoch Möglichkeiten zur Qualitätsverbesserung: „Der Journalismus sollte das nehmen, was Twitter, Facebook und Co. gerade bieten. In einer Wunschwelt würden wir uns die Frage stellen: Wie müssten Internetangebote aussehen, um den journalistischen Bedürfnissen optimal gerecht zu werden? Bezüglich Partizipation und Interaktion könnte ich mir da noch Schöneres vorstellen.“ Ferner müssten Redakteur*innen ihre Vermittlungsrolle reflektieren und stärkere Moderationspositionen einnehmen. Um die Arbeit mit Social Media im Journalismus zu verbessern, empfiehlt die Studie organisatorisch-redaktionelle Infrastrukturen auszubauen. So könnten zukünftig Mitarbeiter*innen speziell für Social Media geschult werden.