Die Corona Pandemie hat zu ihren Hochzeiten nicht nur das Zusammenleben der Menschen weitgehend verändert, sondern auch langfristige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bewirkt. Aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung geht hervor, dass schon gegen Ende des ersten Lockdowns über 25 Prozent der Jugendliche klinisch relevante, depressive Symptome aufgewiesen haben. Das war im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 15 Prozent.

Dass dieses Thema mehr politische Relevanz erhält, zeigt auch der von Karl Lauterbach am 10. Mai eröffnete Deutsche Psychotherapie Kongress. Dieser steht ganz im Zeichen der aktuellen Krisen und soll eine Brücke zwischen der Politik, Forscher*innen und Praktiker*innen schlagen, um den noch nie dagewesenen Herausforderungen zu begegnen.

Politische Partizipation durch Arbeitsgruppen – Wer denkt an unsere psychische Gesundheit?

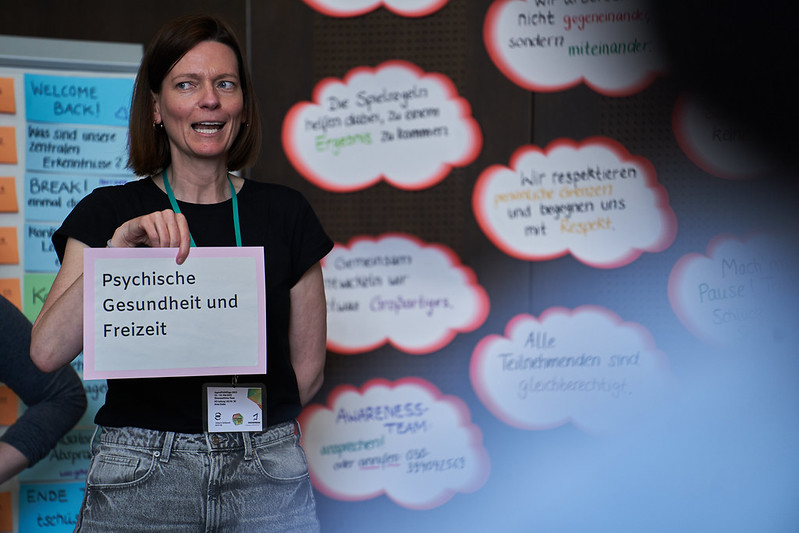

Wie genau diese neuen Herausforderungen aus einer jungen Perspektive aussehen, ist auch auf den JugendPolitikTagen (JPT) ein Thema. Hier können sich Teilnehmende in Arbeitsgruppen zusammenschließen, um Lösungsansätze für politische Fragen, die junge Menschen betreffen, zu erarbeiten. Eine von diesen AGs behandelt das Thema der psychischen Gesundheit. In dieser können Teilnehmer*innen ihre Erfahrungen mit psychischen Belastungen und in manchen Fällen auch Behandlungen teilen. Der angesetzte Fahrplan in der AG: Der Austausch untereinander, das Identifizieren von wichtigen Einflussbereichen auf die psychische Gesundheit junger Menschen, der Input einer Expertin, das Herausarbeiten von Lösungsansätzen für diese Teilbereiche und die Vorstellung dieser im Plenum aller Teilnehmenden.

Angeleitet wird die Arbeitsgruppe von Dr. Anna Grebe (jugendpolitische Referentin der Sportjugend NRW) und Jana Winkeljann (ehrenamtliche Vorsitzende der Sportjugend Münster). Sie geben Denkimpulse und schaffen einen geschützten Rahmen, in dem ein toleranter und respektvoller Austausch stattfinden kann. Ein Input ihrerseits ist das Festlegen von Kategorien, die später von einzelnen Kleingruppen betrachtet werden sollen. Die großen Einflussbereiche sind hier die Corona Pandemie, Armut, Freizeitgestaltung, Schule/Ausbildung und Körperbilder. Zu jeder dieser Themen können die Teilnehmenden ihre Erfahrungen teilen und so Probleme identifizieren.

Was tut die Politik bereits? Ein fachlicher Input

Auf die erste Arbeitsphase folgt ein Input von Johanna Bögeholz, Fachärztin für Neurologie und Referentin des Bundesministeriums für Gesundheit, die neue Erkenntnisse und Ansätze der Bundesregierung vorstellt und sie mit den Teilnehmer*innen diskutiert. In ihrem Vortrag berichtet sie über Pläne, niedrigschwellige Angebote zu stärken. Beispielsweise könne man die Jugenduntersuchung zu einer ersten Anlaufstelle im Falle psychischer Beschwerden machen. Der*die entsprechend*e Hausärzt*in könne dann je nach Fall entscheiden, ob eine Psychotherapie angemessen ist oder nicht. Psychotherapien hätten nämlich nicht nur positive, sondern auch negative Folgen, so Bögeholz. Die Verweigerung bestimmter Berufszugänge kann eine von ihnen sein. Auch für die Psyche sei eine solche Behandlung nicht einfach zu verkraften. Konkretere Lösungsversuche fänden sich unter anderem in der Entstigmatisierungs-Initiative der Bundesregierung. Hierbei ginge es darum, Gelder aufzubringen, um Stigmata bei Ärzt*innen aufzubrechen. Auch der Frage nach der Unterbringung und Betreuung von schwer psychisch erkrankten Menschen, würde man sich widmen. Konzepte zur besseren Behandlung solcher Fälle seien ebenfalls vorgestellt worden. Bögeholz hebt hervor, dass sich die Zahl der ausgebildeten Psychotherapeut*innen in den letzten Jahren beinahe verdoppelt habe. Zusammen mit niedrigschwelligen Angeboten sei Deutschland quantitativ gut aufgestellt, wenn es um psychotherapeutische Beratungsangebote geht.

Die aktuelle Lage – Ein Grund zur Diskussion

Der Input der Expertin warf während und nach dem Vortrag einige Nachfragen und Ergänzungen der Teilnehmenden auf. Es wurde unter anderem angemerkt, dass persönliche Erfahrungen dem Punkt widersprächen, dass Deutschland zahlenmäßig genügend psychotherapeutische Angebote habe. Wartezeiten von bis zu 2 Jahren seien die Realität, wenn es darum ginge einen Therapieplatz zu erhalten. Um diesen Mängeln in Zukunft entgegen zu treten, könne man die Ausbildungszeit von Psychotherapeut*innen verkürzen, so eine Teilnehmerin. Hier erwiderte Bögeholz, dass eine ausführliche Ausbildung angehender Psychotherapeut*innen sehr wichtig für einen richtigen Umgang mit Patient*innen sei und es deshalb sinnvoller wäre, niedrigschwellige Angebote zu stärken. Laut den Teilnehmenden, mangele es den entsprechenden Stellen aber oft an Expertise. Gerade bei Jugenduntersuchungen werde wohl gar nicht erst auf die psychische Verfassung der Patient*innen eingegangen. Ein weiteres Problem würde die Überweisung von Kinderpsychotherapeut*innen zu Therapeut*innen für Erwachsene darstellen. Hier käme es oft durch die allgemeine Knappheit an Therapieplätzen zu Verzögerungen. Gerade bei schweren Fällen sei eine schnelle Überweisung aber besonders wichtig, sagt eine Teilnehmerin.

Nach der Diskussion wird ein gemeinsames Zwischenfazit gezogen. Zwar sind in Deutschland bereits viele niedrigschwellige Angebote vorhanden, diesen fehlt es allerdings an Expertise und Zeit, um sich wirksam um Patient*innen zu kümmern, die ihren ersten Kontakt mit psychotherapeutischen Beratungsangeboten haben. Die neuen Konzepte zur Verbesserung seien zwar hilfreich, aber der Zugang zu solchen Angeboten sei immer noch eine zu große Hürde.

Konkrete Forderungen an die Politik

Nach dem Input und der Diskussionsrunde starten Grebe und Winkeljann die Haupt-Arbeitsphase. Es geht darum, das Erlernte mit den eigenen Erfahrungen zu kombinieren und eigene konkrete Forderungen zu entwickeln. Hierzu wird psychische Gesundheit unter den folgenden Einflüssen betrachtet: Corona-Pandemie, Armut, Schule/Ausbildung, Freizeit und Körperbilder. Jedem dieser Einflüsse widmet sich eine kleine Gruppe von Teilnehmer*innen, die ihre Ergebnisse anschließend in der gesamten Arbeitsgruppe vorstellt. Das sind die konkreten Forderungen:

Eine Forderung weitere besteht darin, dass Lebenslagenspezifische Analysen der Folgen der Pandemie durchgeführt werden. Die Pandemie müsse gründlich aufgearbeitet und dürfe nicht vergessen werden. Eine weitere Forderung ist die vorhandenen Angebote sichtbarer zu machen und aktiv zu bewerben. Jugendliche seien in der Pandemie vergessen worden und dass müsse sich ändern.

Auch müsse man bedenken, dass der Anteil an psychischen Erkrankungen bei finanzschwachen Menschen grundsätzlich signifikant höher ist. Sowohl Armut als auch psychische Erkrankungen würden familiär weitergegeben werden und deshalb käme es oft bei finanzschwachen Menschen zu mehreren Diagnosen gleichzeitig und einer erhöhten Suizidrate. Deshalb werden verpflichtende psychosoziale Beratungsgespräche, beispielsweise an Schulen, gefordert. Sowohl mehr Kassenplätze als auch eine Kindergrundsicherung würden diese Familien entlasten.

Damit die psychische Gesundheit von jungen Menschen gewährleistet werden könne, müsse es auch in Schulen oder in der Ausbildung mehr Fachkräfte geben, die Schüler*innen beraten können und sie gegebenenfalls an eine*r Psychotherapeut*in vermitteln können. Außerdem müsse durch eine Überarbeitung des Bildungssystems für ein Klima gesorgt werden, durch das Stress reduziert wird und Diskriminierung jeglicher Art gar nicht erst entstehen kann.

Um für einen größeren Freizeitanteil und somit auch eine psychische Entlastung und Resilienz bei jungen Menschen zu sorgen, wird von den Teilnehmenden gefordert, dass Freiräume für alle Menschen ausgebaut werden. Hierzu müssen Freizeitangebote sichtbar gemacht werden und auch nach dem offiziellem Arbeitsschluss sollte die Arbeitszeit begrenzt werden.

Um problematische Körperbilder und deren Wirksamkeit nicht zu stärken, werde gefordert, dass Ärzt*innen und Pädagog*innen geschult werden müssen, damit es nicht zu Diskriminierungen aufgrund des Körpers in solchen Bereichen kommen kann. Außerdem müssen gesichtsverändernde Filter und Werbung für kosmetische Eingriffe auf sozialen Netzwerken besser reguliert und gekennzeichnet werden.

Die Forderungen, die in den Kleingruppen erarbeitet wurden, werden jetzt in den Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung mit einfließen.