Ein grelles Crescendo mit langem Nachhall

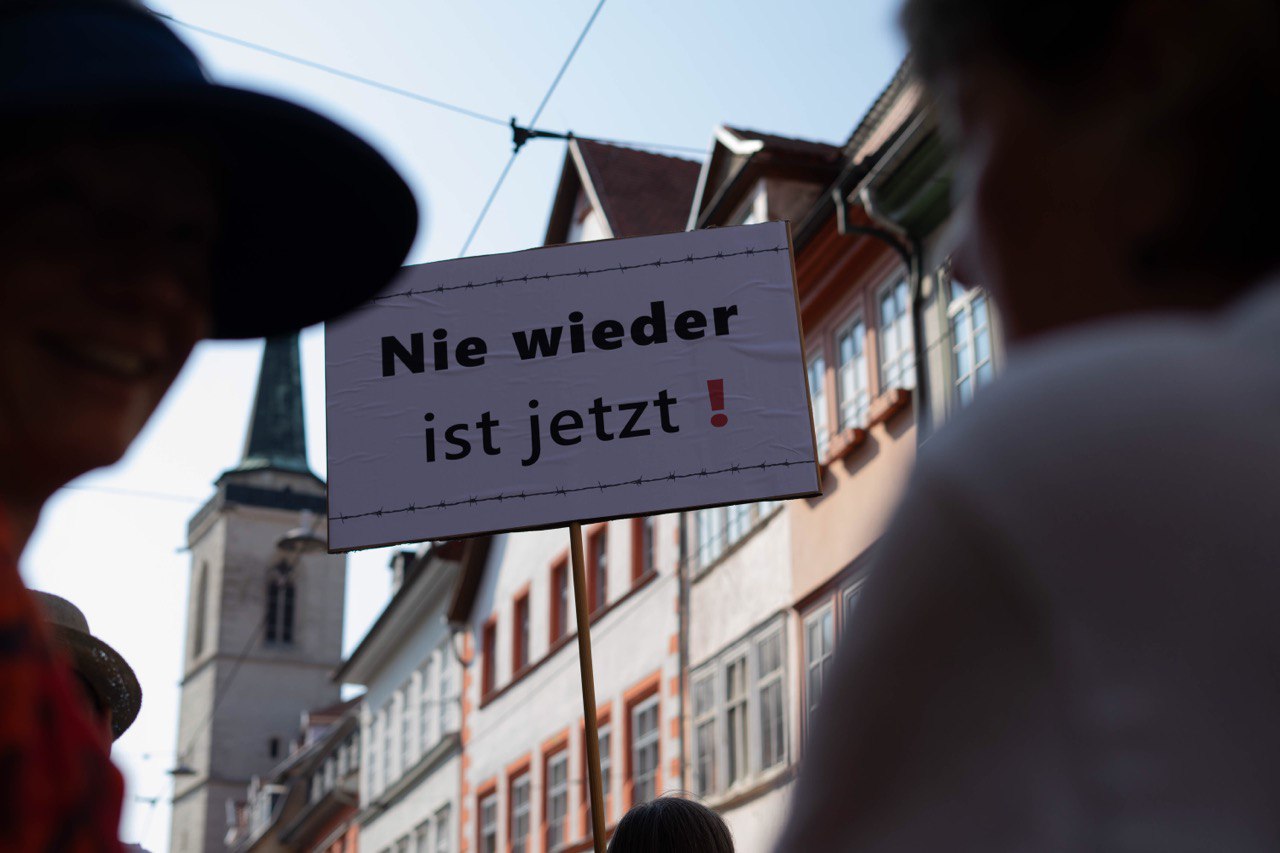

Der beispiellose Wahlkampf in Thüringen ist vorbei, die Stimmen abgegeben. Und am Himmel über Thüringen und Berlin brauen sich schon dunkle Wolken zusammen. Ein Kommentar.

Der beispiellose Wahlkampf in Thüringen ist vorbei, die Stimmen abgegeben. Und am Himmel über Thüringen und Berlin brauen sich schon dunkle Wolken zusammen. Ein Kommentar.

Die CDU erzielt in Thüringen ein starkes Ergebnis. Doch richtige Feierstimmung kommt bei der Wahlparty nicht auf. Kein Wunder: Jetzt wird dürfte es erst so richtig anstrengend werden.

Dem Osten hängt das Stigma nach, “rechts” zu sein. Andere Perspektiven werden gerne übersehen. Dabei haben gerade junge Demokrat*innen viele Hoffnungen für ihr Land.

Jens-Christian Wagner erscheint gut gelaunt zum verabredeten Video-Interview. Nicht selbstverständlich, denn er, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, blickt mit Sorge auf die Wahlergebnisse in Thüringen.

Immer mehr Jungwähler*innen in Thüringen kehren den demokratischen Parteien den Rücken und wenden sich der AfD zu. Wieso ist die junge Generation so unzufrieden mit der Landespolitik?

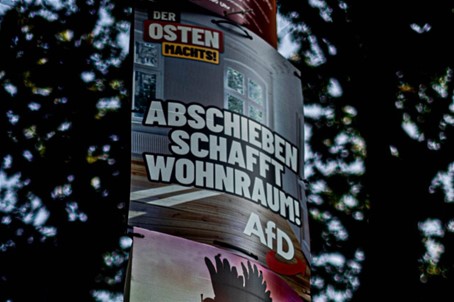

Die AfD fährt in Thüringen ihr bestes Wahlergebnis ein. Woher kommt ihre Popularität? Wie die Partei ihr Abschneiden begründet und was Experten als Gründe für ihre Stärke nennen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow ist der beliebteste Politiker in Thüringen. Seine Partei landet bei der Wahl allerdings auf dem vierten Platz. Warum wollen die Menschen ihn, aber nicht die Linke?

Bei den Landtagswahlen dürfen unter 18-Jährige teilweise schon mitwählen. 62 Prozent der Deutschen lehnen das Wahlalter ab 16 auf Bundesebene weiterhin ab. Wo stehen wir in der Diskussion gerade?

Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ist die prägende Figur des bayrischen Wahlkampfs. Seine Methoden kommen nicht überall gut an, doch der Erfolg scheint ihm Recht zu geben.

Gaarden-Ost gilt als Kiels sozialer Brennpunkt. Der Migrationsanteil und die Arbeitslosenquote im Stadtteil sind hoch. Auch hier geht der Wahlkampf in den Schlussspurt. Ein Stimmungsbild.