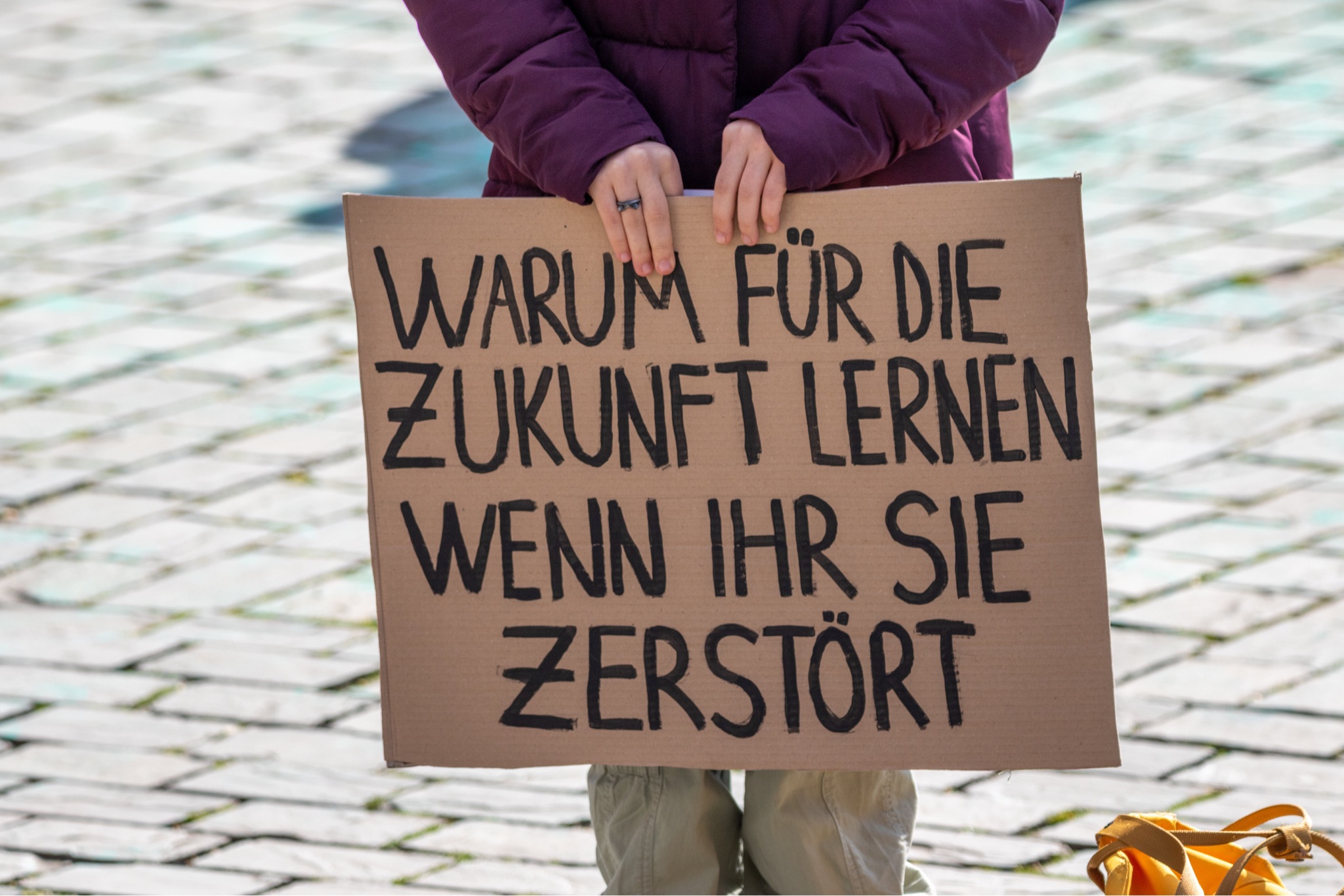

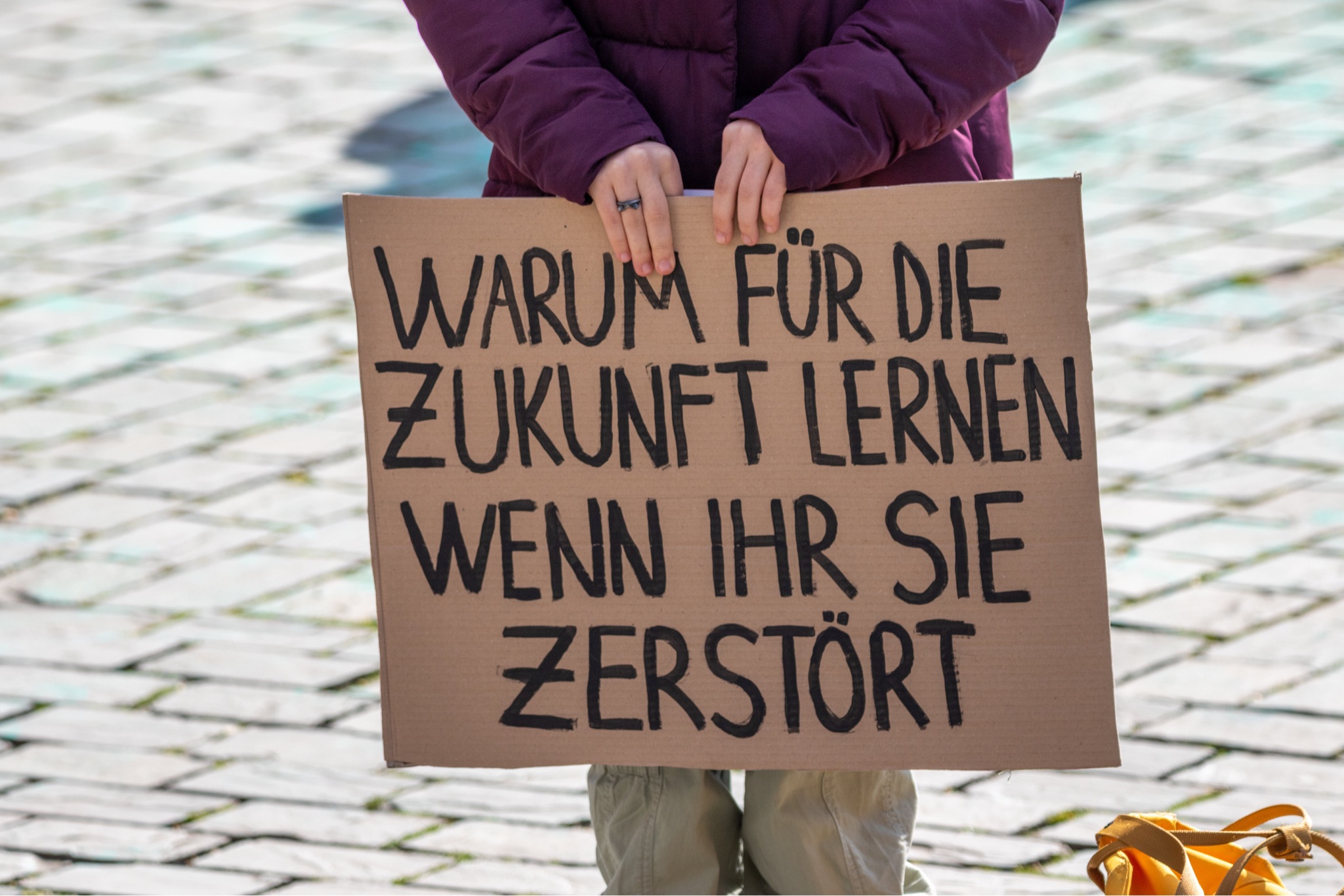

Jugendliche Protestkultur und die Rolle der Medien

Wieso die Medien anders über Proteste von jungen Menschen berichten sollten. Ein Kommentar von Sophia Abegg.

Wieso die Medien anders über Proteste von jungen Menschen berichten sollten. Ein Kommentar von Sophia Abegg.

Die AG 7 „Beteiligung über die Kommune hinaus- wie kann Jugendpartizipation bundesweit funktionieren?“ erarbeitete am Freitag und Samstag im Bezug auf bundesweite Jugendbeteiligung Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung.

Einer der wichtigsten Themen für die Jugendlichen bei den JugendPolitikTagen ist, der vermehrte Rechtsextremismus. Bei den wählbaren Themen haben sich deswegen einige für die AG mit dem Titel „Demokratie unter Druck” entschieden.

Die Partizipation von Jugendlichen in der politischen Sphäre wirft ein zerrüttetes Bild auf. Viele fühlen sich nicht richtig repräsentiert und nicht ernstgenommen. Doch ist eine Partizipation für Alle möglich?

NGOs haben eine direkte Mission. Aber nicht nur das, findet politikorange-Redakteurin Hannah Lee. Über die indirekte Funktion von NGOs für die Gesellschaft.

Bei dem vierten und letzten Fachgespräch der Veranstaltungsreihe „Jung und digital. Native. Nicht naiv“ des Landesjugendrings NRW, drehte sich alles darum, wie digitale Tools Zugänge in der Jugendarbeit schaffen können. politikorange hat einige Vertreterinnen und Vertreter von Jugendverbänden vom Snack…

Welche Möglichkeiten zur digitalen Jugendbeteiligung gibt es und was sind die analogen Herausforderungen für die moderne Jugendarbeit? In der mittlerweile vierten Veranstaltung der Reihe „Digitale Kommunikation und Partizipation – jung und digital“, die der Landesjugendring NRW in Essen veranstaltete, ging…

Junge Menschen wollen sich einbringen und gehört werden. Warum es also so wichtig ist, den Schwachstellen der vorhandenen Partizipationsformen zu begegnen und wohin es mit der Stimme der Jugend in der Politik gehen soll – damit hat sich Clara Hümmer beschäftigt.

Wer ist eigentlich das Sprachrohr der Jugend? Nikolas Karanikolas vertritt sie zumindest gemeinsam mit Josephine Hebling als Jugenddelegierter auf der UN-Generalversammlung 2019. Dominik Glandorf wollte mehr darüber erfahren und sprach mit Nikolas.

Fabian Gramling gehört noch zu den jungen Abgeordneten in der CDU-Landtagsfraktion von Baden-Württemberg. Mit ihm sprach Niklas Thoms über Jugendpartizipation, aber auch über Ideen zur Parität. Konkrete Antworten gab es darauf nur selten.