Der Osten – nur Thema, wenn’s knallt?

Im Workshop „Über den Osten berichten, aber richtig!“ haben Teilnehmer*innen der JugendPolitikTage nach typischen Klischees der Medien gesucht. Was sie über den richtigen Weg gelernt haben.

Im Workshop „Über den Osten berichten, aber richtig!“ haben Teilnehmer*innen der JugendPolitikTage nach typischen Klischees der Medien gesucht. Was sie über den richtigen Weg gelernt haben.

Wir schreiben das Jahr 2000: Reality-Formate erleben in den USA, dem Ursprungsland von Real Life Soaps, einen Boom und auch in Deutschland sorgt nun „Big Brother“ für Aufmerksamkeit.

Ex-”Princess Charming” Finalistin Nina Burkhardt spricht im Interview über die Darstellung von Alkoholkonsum im Reality-TV und darüber, wie normalisiert die Volksdroge in unserer Gesellschaft ist.

Arbeiten die Teilnehmer*innen für die Einschaltquoten des Senders? Oder arbeiten die Produzent*innen für die Karriere der Teilnehmer*innen? Vielleicht arbeiten auch die Produzent*innen für die Unterhaltung der Zuschauer*innen? Oder sind doch die Teilnehmer*innen für die Unterhaltung der Zuschauer*innen zuständig?

Die Geissens teilen seit 2011 Ihr luxuriöses Leben mit der Welt; Formate wie das „Dschungelcamp“ oder „Germany’s next Topmodel“ gibt es seit rund zwei Dekaden. Unterhaltungsshows wie diese genießen hohe Einschaltquoten - doch woher kommt der große Erfolg? Wie beeinflussen diese Sendungen unsere eigenen Gefühle und zwischenmenschlichen Beziehungen? Unsere Redakteurin Luzie Funke ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.

Ist der progressive Wandel der Show wirklich glaubwürdig? Welche Beweggründe stecken hier dahinter? Unser Redakteur Jona blickt hinter die Fassade der augenscheinlich so vorbildlichen Kultsendung.

Zwischen Kandidat*innen, Konkurrenz und kognitiven Fähigkeiten: Reality-TV ist eine leichte, beliebte Unterhaltungsform, um einfach mal abzuschalten. Aber inwiefern schaltet dabei auch unser Gehirn ab? Was wollen Produzent*innen wirklich erreichen? Wie verschiedene Studien belegen, macht Reality-TV zumindest in Teilen dumm.

Love Island und Co. erfreuen sich seit geraumer Zeit an großer Beliebtheit. Drama – solange es nicht im eigenen Leben stattfindet – ist einfach unterhaltsam. Dabei nehmen wir das Ganze als seichte Unterhaltung hin, um neben dem stressigen Alltag einfach mal den Kopf abzuschalten. So einfach ist es dann aber doch nicht. Zwischen dem Lachen über das Spektakel und unserer Rolle als Zuschauende liegt oft eine Grenze, die es zu hinterfragen gilt.

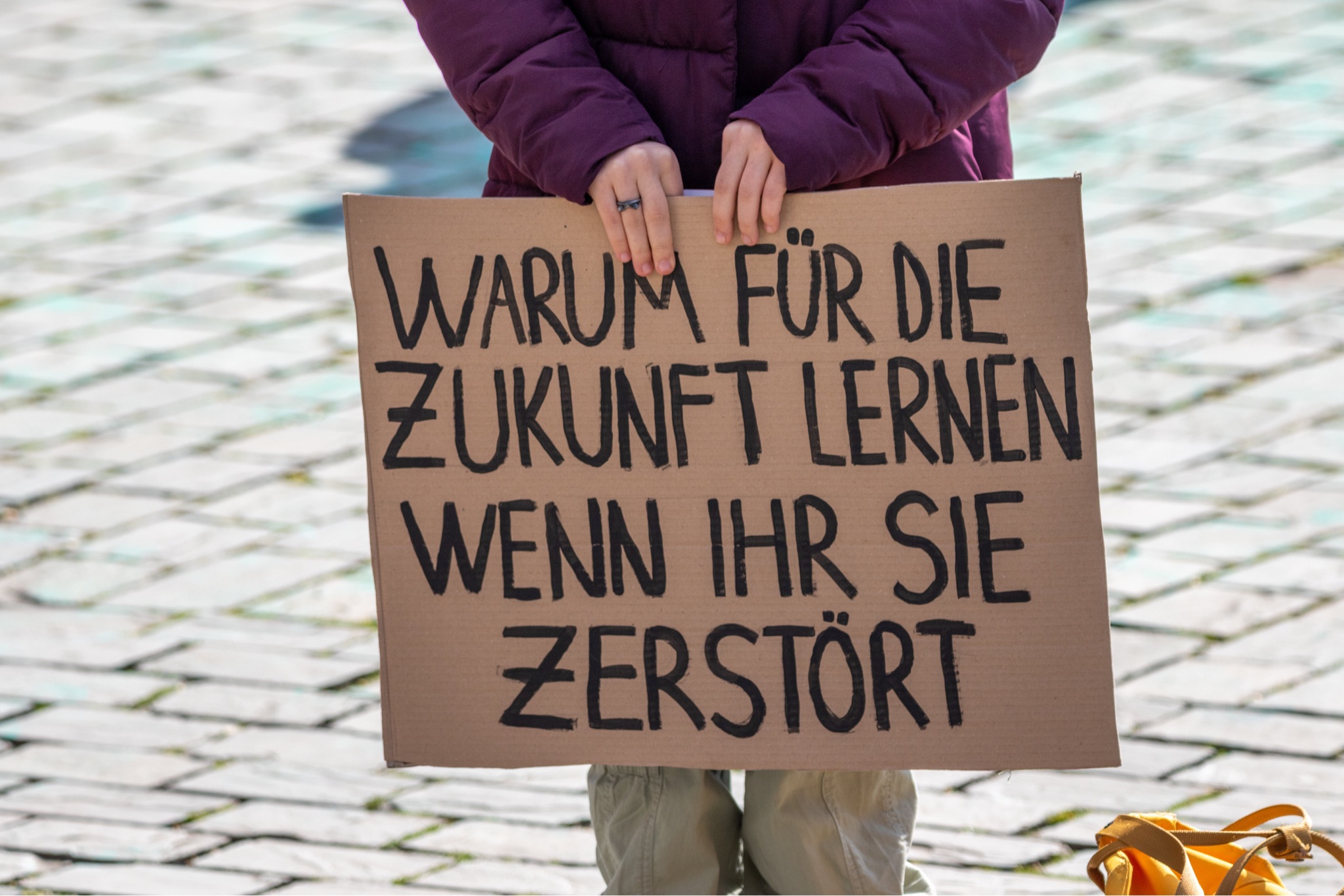

Wieso die Medien anders über Proteste von jungen Menschen berichten sollten. Ein Kommentar von Sophia Abegg.

“Internet ist unser Medium” - eine Kernaussage der Medien-AG der JugendPolitikTage. Unter der Leitfrage “Wie kommt es zu Fake News” stellt sich die AG in einer teils sehr impulsiven Diskussion den Abgründen der Informationsbeschaffung.